鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》―その構図と「てんこ盛り」ごはんについて

※鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》は、2024年現在、「【特別展】没後50年記念 福田平八郎×琳派」にて展示中です。(会期:~2024年12月8日[日])

こんにちは。山種美術館学芸員の竹林佐恵と申します。

鈴木其一《伊勢物語図 高安の女(たかやすのむすめ)》(山種美術館蔵)は、「開館55周年記念特別展】山種美術館所蔵 浮世絵・江戸絵画名品選―写楽・北斎から琳派までー」展(2021年7月3日~8月29日)に展示をした作品で、展覧会会期中に改めて作品について考える機会がありましたので、今回ご紹介したいと思います。

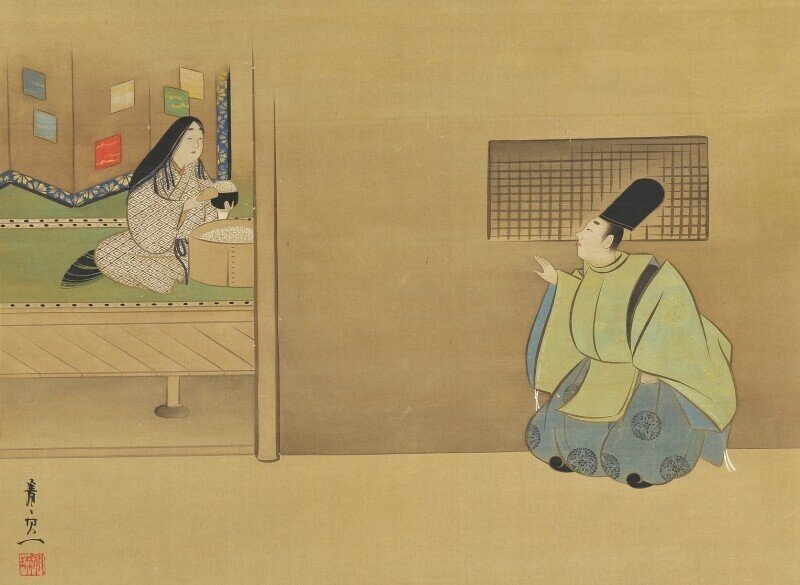

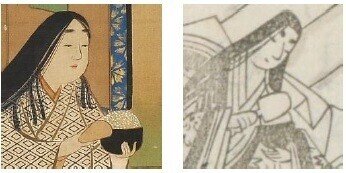

鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》19世紀(江戸時代) 山種美術館

同 部分

作者の鈴木其一(すずき きいつ 1795もしくは1796-1858)は、江戸時代後期に江戸で活躍した琳派の絵師です。酒井抱一(さかいほういつ 1761-1828)の弟子で、琳派の様式を継承しながら、後に鮮やかな色彩で大胆なデザイン性のある独自の画風を展開しました。生年については、現在、1796(寛政8)年に染物職人の子として生まれたという説、1795(寛政7)年に幕臣の家来筋として生まれたという説の二つがあります。

さて、こちらの作品は、タイトルにあるように『伊勢物語』の第23段「高安の女」の場面を描いた作品です。『伊勢物語』は平安時代に成立し、在原業平と考えられている主人公の生涯を、歌を中心とする短編を連ねて表した物語です。定本は125段から成ります。この『伊勢物語』は古くから絵画化されてきました。琳派の絵師たちも『伊勢物語』を題材にした作品を数多く制作しています。特に、第9段は「東下り」としてよく知られており、「八橋(やつはし)」、「宇津山(うつのやま)」、「富士山」の場面は有名で、繰り返し描かれてきました。

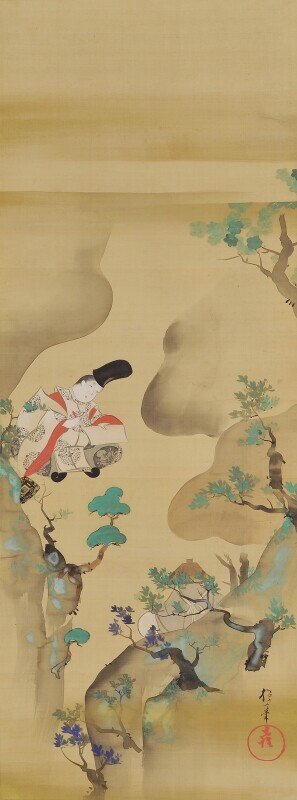

第9段「宇津山」の場面を描いた作品として、当館には、酒井抱一による《宇津の山図》があります。

酒井抱一《宇津の山図》19世紀(江戸時代) 山種美術館

東国への旅に出た男は、駿河国の宇津山までやって来ました。道は暗く狭く、蔦や楓が生い茂っています。男は知り合いの修行者に出会い、「駿河なる宇津の山辺のうつつにも夢にも人に逢はぬなりけり」(「駿河の国の宇津の山のほとりにやって来ましたが、現実にも夢にもあなたにお逢いできないのでしたよ」)という歌を詠み、京に残してきた妻に届けてくれるよう託す場面です。

* * *

さて、「高安の女」に話を戻しますと、これはいったいどんな場面を描いているのか、まずは『伊勢物語』第23段のあらすじをご紹介しましょう。

23段は三つの話で構成されています。一つ目は「筒井筒(つついづつ)」。井戸のまわりで遊んでいた幼なじみの男女が、成人して、幼いころのからの望み通りに結婚します。

続く二つ目の話は「河内越(かわちごえ)」。男はやがて河内国(かわちのくに)の高安(現在の大阪府八尾市)に住む女のもとへ通うようになります。妻は不愉快な気配も見せずに男を送り出すので、男は妻にほかに男がいるのではと疑い、庭の植え込みに隠れて妻の様子をうかがいます。すると妻は化粧までして夫の無事を祈り、帰りを待つ歌を詠むのでした。その姿を見た夫は、妻を愛しく思い、以後高安には行かなくなりました。

そしていよいよ三つ目の「高安の女」。それでも男はたまに高安を訪れます。初めのころは美しく装っていた女も、今は気を許して、自らしゃもじを取ってごはんを盛り付けています。その姿を見た男は嫌気がさし、行かなくなってしまいました。高安の女は男の住む大和の方角を見ながら歌を詠み、夜ごとに待ち続けましたが、男はもう通ってきませんでした。

本文には次のように書かれています。「まれまれかの高安に来てみれば、はじめこそ心にくくもつくりけれ、いまはうちとけて、てづから飯匙(いひがひ)とりて、けこのうつはものにもりけるを見て、心うがりていかずなりにけり。・・・(省略)」

本来ならば侍女などが給仕をするところ、女がうちとけて、自らごはんを器に盛り付けており、慎むべきことをしている女の姿を見た男は、嫌になってしまうのです。

今回、ご紹介している鈴木其一の《伊勢物語図 高安の女》は、まさに女が自らごはんをよそう姿を、男が見てしまった!という瞬間です。

この「高安の女」の場面は、其一以前にも琳派の絵師たちによって描かれてきました。其一の師である酒井抱一が描いた作品として、《高安の女図》(アメリカ、クラーク・コレクション)や、《高安の女・春夏草花図》(アメリカ、ファインバーグ・コレクション)が知られています。

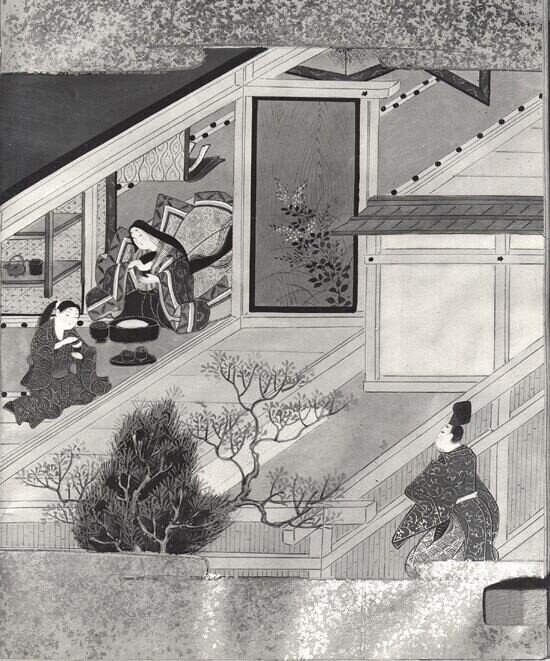

さらに抱一より前、尾形光琳(1658-1716)も「高安の女」を描きました。原本は現存していませんが、酒井抱一が1815(文化12)年の光琳百年忌にあわせて刊行した『光琳百図』下には「紙本彩色 伊勢物語の図」が掲載されています。

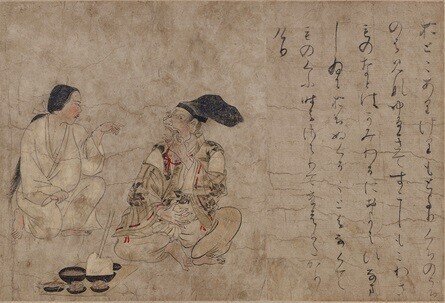

『光琳百図』下より 出典:国立国会図書館デジタルコレクション 画像は1894(明治27)年版のものです。

さらに、光琳の息子の養子先である小西家伝来の光琳関係資料にも、この「高安の女」を描いた画稿があります。

光琳、抱一、其一と、「高安の女」の図様が受け継がれているのです。ごはんを自ら盛り付ける女を、家の壁(塀のようにも見えます)の格子窓から垣間見る男、女の背後に色紙を貼り交ぜた屏風が置かれているところも三者の作品で共通します。

それでは、光琳より前、俵屋宗達(生没年不詳)はどのように「高安の女」を描いたのでしょうか?

俵屋宗達《扇面散屏風》(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)は、八曲一双の金地屏風に、『伊勢物語』の他、『保元物語』、『平治物語』などを画題とした計48面の扇面を貼り込んだものです。この屏風の右隻の一図に「高安の女」の場面が描かれています。また、伝俵屋宗達《伊勢物語図屏風》(出光美術館蔵)や、同じく伝俵屋宗達《伊勢物語図屏風》(泉屋博古館蔵)にも「高安の女」の場面が見られます。

これらに描かれた「高安の女」の場面は、男が家の壁の格子窓越しに女の様子を垣間見る構図が、光琳、抱一、其一と共通します。異なる点として、女が手にするお椀のほかに、女のそばに二つのお椀が置かれ、侍女が一人描かれていることが挙げられます。

さらに宗達の伊勢物語図は、《異本伊勢物語絵巻》の図様を参考にしたことが指摘されています。《異本伊勢物語絵巻》は鎌倉時代の絵巻で原本は現存しませんが、1838(天保9)年に狩野養信(かのう おさのぶ 1796-1846)や息子、弟子たち10人によって模写された3巻の絵巻(東京国立博物館蔵)が残り、図様を知ることができます。この絵巻は、巻頭が第69段「狩の使」の話で始まることから異本と呼ばれています。

「高安の女」の場面は模本《異本伊勢物語絵巻》の下巻に描かれます。家の壁の格子窓越しに女の様子をうかがう男の姿が宗達画と共通します。ここでも、女が手にするお椀のほかに、女のそばには二つのお椀が置かれ、侍女は二人描かれています。

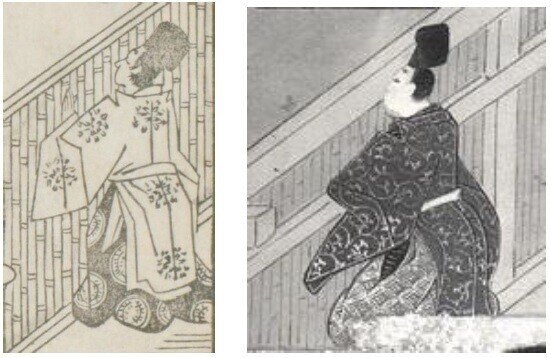

さて、ここでさらに別の「高安の女」を描いた作品を見てみましょう。一つ目の作品は、画帖の《伊勢物語》(作者不詳 江戸時代 メトロポリタン美術館蔵)です。3冊の画帖に49枚の場面が収められており、そのうちの1枚が「高安の女」です。

作者不詳《伊勢物語》より 18世紀(江戸時代) メトロポリタン美術館

男が竹垣から様子をうかがう目線の先には、ごはんをよそう女、隣には侍女が一人、そして女が手にするお椀のほかに、お盆に置かれたお椀が二つ描かれています。

こちらの作品と構図が近いものとして、『嵯峨本 伊勢物語』の「高安の女」の場面があります。

『嵯峨本 伊勢物語』より「高安の女」 1608(慶長13)年 出典:国会図書館デジタルコレクション

嵯峨本は、慶長(けいちょう)年間(1596~1615)後半期に、京都・嵯峨の豪商、角倉素庵(すみのくらそあん)が本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)の協力のもと、木活字を用いて出版した一連の版本です。

『嵯峨本 伊勢物語』は、125段のうちの全49段に挿図をつけて、1608(慶長13)年に初版が刊行され、その後も版を重ねて大ヒットとなりました。

こちらの「高安の女」の場面でも、男は竹垣から女の様子を垣間見ています。女は自らごはんを盛り付け、脇には侍女が一人、そして女の手元のお椀のほかに、お盆に置かれたお椀が5つ。

ベストセラーの嵯峨本の存在は、『伊勢物語』の図様を広く普及させる要因となりました。先ほどの《伊勢物語》(メトロポリタン美術館蔵)は、「高安の女」以外の場面も、嵯峨本と近似する構図なので、嵯峨本がそのお手本となったと考えられます。ちなみに、『伊勢物語』を主題とした琳派の作品には、嵯峨本から構図を引用した作品があることも指摘されています。

ここまで取り上げた、宗達画、《異本伊勢物語絵巻》、『嵯峨本 伊勢物語』、また嵯峨本の系統を引く伊勢物語絵では、ごはんをよそう女の隣に侍女、そして女が手にするお椀のほかに、複数のお椀が描かれていました。

これはいったい何を意味するのでしょうか?

実は、第23段本文に登場する「けこ」という言葉が関係してきます。女が「てづから飯匙(いひがひ)とりて、けこのうつはものにもりける」という本文中の「けこ」には2通りの解釈があるのです。

「けこ」について、現代の大方の解釈では 「笥子」(飯を盛る器)とされていますが、江戸時代の初期までは、「家子」(家族や従者)と理解されていたようです。

複数のお椀が描かれている場合は、自分のお椀だけでなく、家の者たちのお椀にもごはんを盛り付けている様子を表しており、つまり、「けこ」は「家子」(家族や従者)として理解されていたことを示しています。

一方、光琳、抱一、其一の作例には、女が手にする一つのお椀しか描かれていませんでした。この場合、「けこ」は「笥子」(飯を盛る器)と解釈されていたのだと考えられます。

『伊勢物語』には古くからかなりの数の注釈書(文章や用語について解説する本)が作られており、江戸時代初期までの主な注釈書では、「けこ」は「家子」と解釈されていたそうです。「けこ」を「笥子」という解釈で、最初に注釈書に著したのは、江戸時代中期の国学者、賀茂真淵(かものまぶち 1697-1769)による『伊勢物語古意』であると指摘されています。「けこ」の解釈の違いが、絵画表現にも反映されているとは、面白いですね。

解釈の違いが、絵画表現として表れるという点に関して、次は、男がどのように女の姿を見るのかというところに注目してみます。其一、抱一、光琳、宗達、そして《異本伊勢物語絵巻》では、男は家の壁の格子窓から女の様子をのぞいていました。

左から 鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》部分、『光琳百図』下より部分

嵯峨本、嵯峨本系統の伊勢物語絵では、男は竹垣から女の様子を垣間見ています。

左から 『嵯峨本 伊勢物語』より部分、《伊勢物語》(メトロポリタン美術館)部分

『伊勢物語』本文には、どのように女の姿を見たのかは記されていません。つまり、女の様子を「垣間見る」という記述はありません。実は、男が女の姿を目にする構図として、別の描き方をする作品も存在するのです。土佐派の絵師、住吉如慶(すみよし じょけい 1598-1670)による《伊勢物語絵巻》(全6巻 東京国立博物館蔵)の第2巻に描かれた「高安の女」の場面では、同じ屋敷内の空間で、ごはんをよそう女のすぐ近くに男が座っています。男は、見たくないものを見てしまったといった様子で、扇で顔を半分隠しています。ちなみに侍女一人と、お椀も複数描かれています。

「高安の女」の場面の描写として、女のすぐそばで見るという構図よりも、垣間見る構図のほうが作例としては多いのですが、その理由として、『伊勢物語』23段とほぼ同内容の話である『大和物語』49段で、「かいまみ」している様子が書かれていること、また、『伊勢物語』23段の「高安の女」の直前、「河内越」の場面で、男が「前栽の中に隠れて」妻の様子をうかがうことが書かれており、「河内越」と「高安の女」を対照的にとらえたことが指摘されています。

『嵯峨本 伊勢物語』より「河内越」 1608(慶長13)年 出典:国会図書館デジタルコレクション

* * *

さて、これまでご紹介した鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》をはじめ、他の作例においても(画像を掲載していない作品についても)、女が盛るごはんはどれも「てんこ盛り」でした。

左から 鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》部分、『嵯峨本 伊勢物語』より部分

見た目にインパクトのある「てんこ盛り」ごはん。昔の人はこんなにたくさんごはんを食べていたのでしょうか? 答えはYes。

ここで昔の食事の様子を絵画資料から見てみたいと思います。

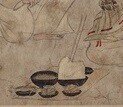

平安時代後期に、さまざまな病気の症例を描いた《病草紙》(やまいのそうし 国宝 京都国立博物館蔵)の歯槽膿漏(しそうのうろう)の男を描いた部分に、当時の食事を見ることができます。

《病草紙》部分 国宝 京都国立博物館蔵 出典:Colbase

同 部分

男の前に置かれた折敷(おしき)の上にはごはん、汁物、魚、副菜と一汁三菜が並べられています。ごはんは「てんこ盛り」です!魚以外のおかずの器も高く盛られています。

さらに、室町時代に成立したとみられる《酒飯論絵巻》のなかにも、食事の様子が描かれています。

《酒飯論絵巻》部分 出典:国会図書館デジタルコレクション

同 部分

《酒飯論絵巻》は、酒好き(上戸)と飯好き(下戸)、酒と飯の両方好きな者(中戸)がそれぞれの持論を展開するという内容で、異本や模本が多く存在しますが、国会図書館蔵のこちらもその一つです。この食事の場面でも、ごはんは「てんこ盛り」です!おかずも高く盛られています。

今の私たちの感覚からすると驚きの量ですが、『伊勢物語』の時代、ごはんが「てんこ盛り」なのは普通のことだったようです。

料理をよそうことを「盛る」と言いますが、「盛る」とは器を満たすこと、古来より高く盛られた食には神が宿ると考えられていました。お供え物はもちろん、日常のごはんも高く盛られていたようです。

江戸時代においても、成人男性は1日に5合の米を食べていたといわれています。

其一が描いた「高安の女」のごはんの量を見て、多いと感じるのは、現代の私たちだけなのかもしれませんね。

* * *

今回、鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》を通して、『伊勢物語』の絵画化、図様の継承について改めて考える機会を得ました。また、昔のごはんの盛り方についても知ることができました。

其一は、『伊勢物語』の「高安の女」という画題を、琳派の絵師たちによって描き継がれてきた図様を踏襲して描きました。この作品の背景を知り、ますます親しみが湧いてきました!

※鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》は、2024年現在、「【特別展】没後50年記念 福田平八郎×琳派」にて展示中です。(会期:~2024年12月8日[日]) ぜひ会期中に実物をご覧ください!

この鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》が出品された美術館での展覧会は終了しましたが、オンライン展覧会は引き続きご覧いただけます!

また、先日の山下裕二先生によるオンライン講演会「私が好きな山種コレクション 第1回 江戸絵画と浮世絵」では、鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》と、冒頭でご紹介した酒井抱一《宇津の山図》についてもお話くださいました。そのほかにも当館の江戸絵画、浮世絵について、その魅力をたっぷりとご紹介くださいました、現在アーカイブ配信にてご視聴いただくことができます。

鈴木其一《伊勢物語図 高安の女》、酒井抱一《宇津の山図》のほか、当館所蔵の江戸絵画と浮世絵は、図録『山種コレクション 浮世絵 江戸絵画』でもお楽しみいただけます!

文:竹林佐恵(山種美術館 学芸員)

主な参考文献:

山根有三「伝宗達筆 伊勢物語図の扇面・屏風・色紙」『琳派絵画全集 宗達派一』日本経済新聞社 1977年

伊藤敏子『伊勢物語絵』角川書店 1984年

千野香織『日本の美術301号 絵巻伊勢物語絵』至文堂 1991年

『伊勢物語の世界』五島美術館 1994年

永山久夫『イラスト版たべもの日本史』河出書房新社 1998年

山本登朗「伊勢物語の高安の女―二十三段第三部の二つの問題―」『国文学』88号 関西大学国文学会 2004年2月

『伊勢物語 雅と恋のかたち』和泉市久保惣記念美術館 2007年

『王朝の恋―描かれた伊勢物語』出光美術館 2008年

山本登朗「平安末期における『けこのうつはもの』―『伊勢物語の高安の女』補遺―」『国文学』96号 関西大学国文学会 2012年3月

いいなと思ったら応援しよう!