オンライン展覧会 山種美術館所蔵 浮世絵・江戸絵画名品選【江戸絵画編】

山種美術館では2021年7月3日(土)~8月29日(日)の間【開館55周年記念特別展】山種美術館所蔵 浮世絵・江戸絵画名品選 ―写楽・北斎から琳派まで― を開催しました。

この時期、外出を控えていらっしゃる方々にも浮世絵や江戸絵画の鑑賞を楽しんでいただきたいという想いから、このたび、オンライン展覧会を開催します。

オンライン展覧会は太田記念美術館様が考案された企画ですが、より多くの皆様へ作品の魅力をお伝えする素晴らしい取り組みのため、当館でも実施する運びとなりました。

開催概要

【江戸絵画編】出品作品数:前期・後期を合わせた江戸絵画全28点

*こちらのnoteでは、展覧会に出品されている江戸絵画の全作品画像と解説等をご紹介しています。

【江戸絵画編】販売価格:580円

(本記事内で一部無料で試し読みいただけます)

【浮世絵編】販売価格:980円はこちら

【浮世絵・江戸絵画 お得なセット】販売価格:1,380円はこちら

オンライン展覧会 会期:記事をご購入いただくとご登録メールアドレスに自動送付され、いつでもアクセスして閲覧することができるようになります。

オンライン展覧会の魅力

前・後期の展示作品がすべて一度にご覧いただけます。展覧会場のパネルやキャプションも全て収録。一部の作品は部分拡大画像を載せていますので、細部までお楽しみいただけます。お好きなお時間にゆっくりとご覧ください。ご来館前や後の予習復習にも!

ごあいさつ

このたび山種美術館では、開館55周年を記念して、所蔵の浮世絵と江戸絵画の優品をご紹介する展覧会を開催いたします。

当館の浮世絵コレクションには、鈴木春信から鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重まで、六大絵師の名品が多数含まれており、保存状態も良いことから、専門家の間で高く評価されています。本展では、写楽の個性的な役者大首絵3点、「赤富士」で名高い北斎の《冨嶽三十六景 凱風快晴》、広重の保永堂版《東海道五拾三次》など、絵師の代表作が揃う珠玉のコレクションを前・後期に分けて全点公開します。

また、当館の江戸絵画コレクションは、創立者・山﨑種二(1893-1983)が、米問屋の小僧時代に江戸琳派の絵師・酒井抱一の作品を見たことをきっかけとして、美術品の蒐集を行うようになったことから、琳派の作品が充実しています。本展では、俵屋宗達絵・本阿弥光悦書による《鹿下絵新古今集和歌巻断簡》や《四季草花下絵和歌短冊帖》、酒井抱一《秋草鶉図》【重要美術品】などの琳派作品をはじめ、岩佐又兵衛《官女観菊図》【重要文化財】から、国内外で注目される伊藤若冲、さらに池大雅などの文人画、狩野派や円山・四条派まで、諸流派による個性豊かな優品の数々をご覧いただきます。

江戸時代の浮世絵や絵画は、時代や国境を超えて人々に愛されてきました。印象派に影響を与えた浮世絵や、装飾性が高く評価された琳派などの江戸絵画は、日本の文化を世界に広めた一端を担ってきました。世界に認められたその芸術性は、今も変わらぬ輝きを放っています。本展を通じて、当館秘蔵の浮世絵・江戸絵画の魅力をご堪能ください。

*ごあいさつは浮世絵・江戸絵画名品選の会場掲出の内容ですが、こちらのnoteでは展覧会に出品されている浮世絵の画像全作品と解説文をご紹介しています。

出品作品リスト

【江戸絵画編】

【浮世絵編】専用ページから別途ご注文ください。お得な浮世絵・江戸絵画セットも販売中です。

冒頭を無料で試し読みいただけます。

山種美術館の江戸絵画

江戸時代は個性豊かな画家が次々に登場し、多彩な絵画表現が開花した時代です。

17世紀、文化の中心地であった京都では、公家や富裕な町衆を中心に古典復興の気運が高まり、やまと絵を独創的な造形感覚で翻案した俵屋宗達が人気を博しました。その作風は時代を越えて継承され、のちに「琳派」と称されます。また、室町時代から続く狩野派は、組織の中心を江戸に据え、幕府や大名家の御用絵師となり強固な体制を築きました。

18世紀に入ると、教養人の間で中国趣味に根ざす文人画が盛んになりました。その流行は19世紀に及び、関西以西で活動した田能村竹田、江戸の谷文晁をはじめ、各地に広がりを見せます。また、18世紀後半以降は、新たに誕生した円山・四条派が京都画壇を席巻する一方、伊藤若冲のような異才も登場し、江戸絵画はいよいよ百花繚乱の様相を呈していきます。

幕末にかけては、国学の隆盛などを背景にのちに「復古やまと絵」と呼ばれる潮流が起こるなど、時代の変化とともに新しい動向が見られます。それらを含め、幕末まで続いた江戸絵画の伝統は、明治時代以降の絵画の基礎となり、近代日本画へと発展していくのです。

山種美術館の江戸絵画コレクションは、琳派の作品を中心に、こうした江戸絵画の歴史を概観できる、質の高い作品がそろっています。当館所蔵の優品とともに、さまざまな流派や画家が活躍した華麗なる江戸絵画の世界をご紹介します。

■琳派

琳派(りんぱ)とは、俵屋宗達(たわらやそうたつ)・尾形光琳(おがたこうりん)・酒井抱一(さかいほういつ)という、活躍した時期も環境も異なる3名の画家を中心に、主題表現やスタイルを継承した一連の芸術家たちのことです。通常、流派は血縁や師弟間で受け継がれますが、琳派は主に私淑(ししゅく)(間接的に先人を学び慕うこと)によって結びついています。装飾性やデザイン性に富んだ琳派の芸術は、海外で高く評価され、近代以降の日本画家にも多大な影響を与えました。

No. 87 俵屋宗達(絵)・本阿弥光悦(書)《鹿下絵新古今集和歌巻断簡》(しかしたえしんこきんわかしゅうわかかんだんかん)

17世紀(江戸時代) 紙本・金銀泥絵・墨書・軸(1幅)

俵屋宗達(たわらやそうたつ) 生没年不詳

桃山~江戸初期の画家。使用印は「伊年(いねん)」「対青軒(たいせいけん)」など。京中で「俵屋」という絵屋を営んでいたが、本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)など一流の文化人と親交を深め、活躍の場を広げたと考えられる。古典復興の気運の中、やまと絵の手法と水墨表現を大胆に取り込み、おおらかで意匠性に優れた新様式を確立、琳派(りんぱ)の祖と呼ばれる。

本阿弥光悦(ほんあみこうえつ) 永禄元-寛永14 (1558-1637)

京都に生まれる。刀剣の研磨や鑑定を家業とする上層町衆の出身。漆工芸、陶芸から出版まで幅広く才能を示し、書では「寛永の三筆」に数えられる。徳川家康(いえやす)から賜った洛北の鷹峯(たかがみね)に「芸術村」を開き、指導的役割を果たした。斬新でデザイン性に富んだ作品を残し、俵屋宗達(そうたつ)とともに琳派(りんぱ)の祖に位置づけられる。

金銀泥(きんぎんでい)で鹿を描いた料紙に『新古今集』の秋歌28首を書写した長巻の断簡。もとは巻頭を飾っていた部分で、光悦が好んだ歌人、西行(さいぎょう)の「こころなき 身にも哀(あはれ)は しられけり 鴫(しぎ)たつ沢の 秋の夕暮」が記される。書は鹿を挟んで上の句と下の句とが配され、鹿に寄り添うかのような調和をみせている。鹿は秋のモティーフであると同時に福の象徴でもあり、吉祥的な意味を込めて選ばれたとも考えられる。

👆もとは長~い巻物でした。

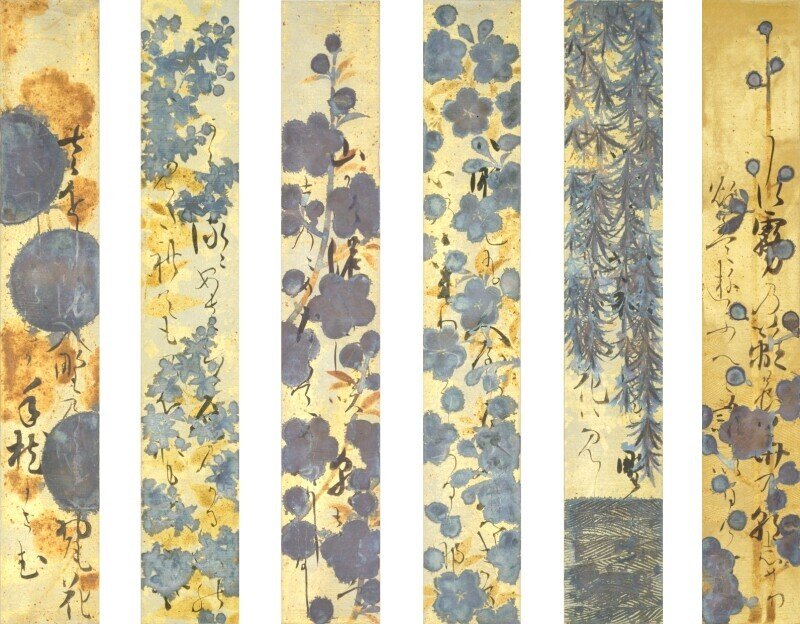

No. 88 俵屋宗達(絵)・本阿弥光悦(書)《四季草花下絵和歌短冊帖》(しきくさばなしたえわかたんざくじょう)

17世紀(江戸時代) 紙本・金銀泥絵・彩色・墨書・短冊・画帖(1冊、18枚)

『新古今集』秋・冬歌を書した短冊で、もとは屛風に貼り交ぜられていたもの。料紙装飾は主に金砂子(きんすなご)と金銀泥(きんぎんでい)を用い、四季折々の草花から月などの景物まで、いずれも和歌となじみの深いモティーフばかりを取り揃え、短冊毎に1種ないし2種ずつ表している。垂直に伸びる枝ぶりを強調し、景色を大胆に切り取るなど、短冊の形状を活かした画面構成には宗達のデザイン感覚が発揮される。

No. 88.01-06

右から

「波に梅」(なみにうめ)

うす霧の籬(まがき)の華の朝しめり

秋はゆふへと誰かいひけむ

(藤原清輔朝臣(ふじわらのきよすけあそん))

「波に垂柳」(なみにしだれやなぎ)

いとかくや袖はしほれし野辺(のべ)に出(いで)て

昔も秋の花は見しかと

(皇太后宮大夫俊成(こうたいごうぐうだいぶとしなり))

「桜花」(おうか)

はな見にと人やりならぬのへにきて

心のかきりつくしつるかな

(大納言経信(だいなごんつねのぶ))

「桜」(さくら)

山かつのかきほに咲(さけ)る朝顔は

しのゝめならてあふよしもなし

(紀貫之(きのつらゆき))

「卯の花」(うのはな)

うらかるゝあさちか原のかるかやの

みたれてものをおもふころ哉(かな)

(坂上是則(さかのうえのこれのり))

「夕顔」(ゆうがお)

さをしかの入野(いりの)のすゝき初尾花(はつおばな)

いつしかいもか手枕(たまくら)にせむ

(柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ))

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!今後も当館のnoteを応援していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。